胸や腕、膝、脚、腹、肘、腰、胴といった身体の部位を表す漢字には、『月』がついています。

子供ながらになぜ“月”なんだろう…

と思った人は少なくないはず!

果たしてなぜこの『月』が用いられるのでしょうか?

この『月』は『にくづき』という部首で、その名の通り元は『肉』という文字が変形して『月』という字になったもので、夜空に浮かぶ『月(moon)』とは全く別物なんです。

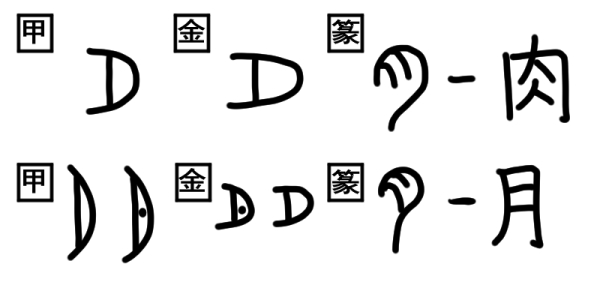

起源を辿ると、紀元前1500年前の甲骨文字や金文、篆文といった今の漢字のルーツが存在していて、この身体を表す部位に使われる漢字の部首である『月』と、夜空に浮かぶ『月』は成り立ちが異なります。

この肉が変形して簡略化されたものが月になったんですね~

左側に『月』が存在する漢字とは別に、

育、能、肩、腎、膚、腐、胃

といったような、左側にそれ単体で存在せず、下側についている漢字もありますよね?

この漢字たちの部首はどこなのかというと、これはこの下側の月を以て『にくづき』若しくは『つき』となります。

皮膚の『膚』は、一見『虍(とらかんむり)』が部首っぽく見えますが、実はその下の『胃』の更に下側の『月』が部首なんですね~!

こういう実はそっちが部首なんかい!

という漢字って面白いですよねぇ。

社会人になってからは部首の知識なんて使うシチュエーションがまるでないので、あまり記憶に残らないかもしれませんが、ふと思って調べてみると意外と面白いものですね。

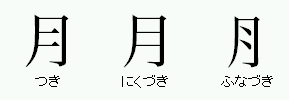

ちなみに、この『月』という字には3つあり、

左からつき、にくづき(肉月)、ふなづき(舟月)と呼ばれます。

つきは中の2本線の右側を両方共付けず、にくづきは右側を両方共付ける、ふなづきは左右両方とも付けず点々になっています。

文字を書く際にはこんな書き分けをすることはありませんが、辞書やWordで入力されたものはそれぞれ使い分けがなされるようです。

漢字って面白いですね!

ではでは!

コメント